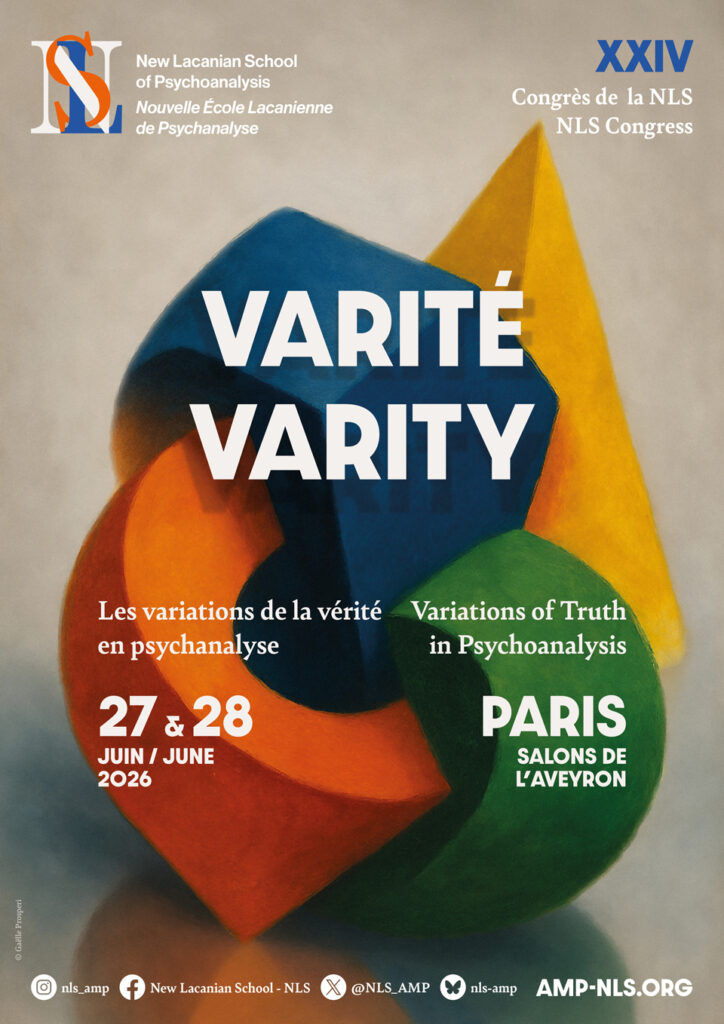

NLS

Congrès NLS 2026

Varité : Les variations de la vérité en psychanalyse

Les 27 et 28 juin 2026

VARITÉ

Les variations de la vérité en psychanalyse

« Je dis toujours la vérité : pas toute,

parce que toute la dire, on n’y arrive

pas. La dire toute, c’est impossible,

matériellement : les mots y manquent.

C’est même par cet impossible que la

vérité tient au réel ».

JACQUES LACAN, Télévision

Le XXIVe Congrès de la NLS se propose d’interroger les variations de la vérité

en psychanalyse. Lacan a condensé dans le néologisme varité 1 les variations de

la vérité qui se produisent dans une analyse au gré des révélations successives.

Il énonce qu’il faudrait s’ouvrir à la dimension de la vérité comme variable et

ajoute que ce que l’analysant dit, ce n’est pas la vérité mais la vari(é)té du

sinthome. Tout au long de son enseignement, Lacan n’a jamais abandonné la

référence à la vérité, qu’il l’ait d’abord abordée comme La vérité ou, plus tard,

comme vérité plurielle, variable et menteuse. Toutefois, une constante

demeure : l’articulation de la vérité ou des effets de vérité avec la structure du

langage et de la parole, voire du « bouillon de langage 2 ».

Vérité , exactitude et révélation

Au départ, Lacan met en valeur une autre dimension de la parole que celle de

l’expression et de la médiation : la révélation. La révélation se rapporte au

dévoilement d’une vérité supposée cachée, voilée et coïncide avec l’instant de

voir. Ainsi la vérité va de dévoilement en dérobade ou échappée, tandis que

l’analyse se définit comme une série de révélations particulières à chaque sujet.

Dans son texte fondateur, « Fonction et champ de la parole et du langage en

psychanalyse 3 », Lacan oppose la parole pleine à la parole vide ; la parole

pleine étant celle où se réalise la vérité du sujet. Dans cette perspective, la vérité

de la révélation concerne la vérité dans la parole. « [P]ar là nous nous heurtons

à la réalité de ce qui n’est ni vrai, ni faux 4 ». La réalité se distingue ici de la

référence à l’exactitude et ne renvoie à aucune conformité à une réalité

objective. La vérité d’une parole ne se fonde pas dans l’adéquation du mot à

la chose. Freud, lui-même, au bout de longues recherches, avait fini par

renoncer en la croyance à la réalité objective des traumatismes qui, dans

l’inconscient, ne se distingue pas « de la fiction investie d’affect 5 ». Ce que

Jacques-Alain Miller formulera comme suit : Dans l’analyse, il ne s’agit « pas

de dire ce qui est », mais « il s’agit de faire vérité de ce qui a été. Et il y a ce qui

a manqué à faire vérité : les traumatismes, ce qui a fait trou […] Il s’agit de

faire venir le discours à ce qui n’a pas pu y prendre rang 6 ».

Mais, surtout, Lacan va situer le nouveau de la découverte freudienne au regard

de ce qui fait irruption dans le discours du sujet qui, lui, « se développe

normalement […] dans l’ordre de l’erreur, de la méconnaissance, voire de la

dénégation 7 ». La vérité surgit de la méprise, du lapsus, de l’acte manqué, de

ce qui achoppe et qui « [révèle] une vérité de derrière », un autre sens. Elle

émerge sous le mode du trébuchement qui rompt le cours de la narration du

sujet et le dépasse. « La vérité rattrape l’erreur au collet dans la méprise 8 ». Ce

qui signifie que le sujet ne sait pas ce qu’il dit, il en dit toujours plus que ce

qu’il ne veut en dire, toujours plus que ce qu’il ne sait en dire.

Lire la suite sur le site de la NLS